応急手当法

お探しの応急手当法を選んでください。

止血法

一般に体内の血液の20%が急速に失われると出血性ショックという重い状態になり、30%を失えば生命に危険を及ぼすといわれています。したがって、出血量が多いほど、止血手当てを迅速に行う必要があります。出血時の止血法としては、出血部位を直接圧迫する直接圧迫止血法が基本です。

直接圧迫止血法

・きれいなガーゼやハンカチなどを傷口に当て、手で圧迫する。

・大きな血管からの出血の場合で片手で圧迫しても止血しないときは、両手で体重を乗せながら圧迫止血をする。

|

ビニール等を使用した直接圧迫止血法 |

直接圧迫止血の方法 |

○ポイント

・止血の手当てを行うときは、感染防止のため血液に直接触れないように注意する。

・ビニール・ゴム手袋の利用。それらがなければ、ビニールの買い物袋などを利用する方法もある。

その他の応急手当

傷病者の管理法

1.衣服のゆるめ方・傷病者にとって楽な姿勢をとらせ、衣服やベルトなどをゆるめる。 ・衣服は、傷病者に動揺を与えないように、できるだけ安静にしてゆるめる。

○ポイント ・傷病者に意識がある場合は、よく説明をし、希望を聞きながら衣服をゆるめ、無理強いしない。 ・救命処置が必要ならば、そちらを優先する。 |

衣服のゆるめ方 |

2.保温(傷病者の体温を保つ)

・悪寒、体温の低下、顔面蒼白、ショック症状などが見られる場合は、傷病者の体温が逃げないように毛布などで保温する。

・日射病・熱射病を除き、季節に関係なく実施する。

・服がぬれているときは、脱がせてから保温をするようにする

○ポイント

・電気毛布、湯タンポ、アンカなどで傷病者を暖めることは、医師から指示を受けたとき以外はしてはいけない。

・地面やコンクリートの床などに寝かせるときの保温は、身体の上に掛ける物より、下に敷く物を厚くする。

3.体位管理

・傷病者に適した体位(姿勢)を保つことは、呼吸や循環機能を維持し、苦痛を和らげ、症状の悪化を防ぐのに有効である。

・傷病者の希望する、最も楽な体位を取らせる。

・体位を強制してはいけない。

・体位を変えてやる場合は、痛みや不安感を与えないようにする。

|

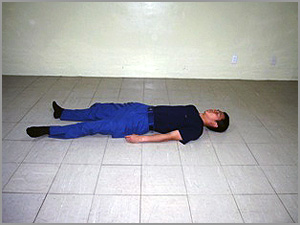

1.仰臥位(ぎょうがい)(仰向け) ・背中を下にした水平な体位である。 ・全身の筋肉などに無理な緊張を与えない。 ・最も安定した自然な姿勢である。 ・心肺蘇生法を行うのに適した姿勢である。 |

仰臥位(仰向け) |

|

2.膝屈曲位 ・仰臥位(ぎょうがい)で膝を立てた体位である。 ・腹部の緊張と痛みを和らげる姿勢である。 ・一般的に、腹部に外傷を受けた場合や、腹痛を訴えた場合に適している。 |

膝屈曲位 |

|

3.腹臥位(ふくがい) ・腹ばいで、顔を横に向けた体位である。 ・食べた物を吐いているときや、背中にけがをしているときに適している。 |

腹臥位(ふくがい) |

|

4.回復体位(側臥位(そくがい)) ・傷病者を横向きに寝かせ、下あごを前に出して気道を確保し、両肘を曲げ上側の手の甲を顔の下に入れ、上側の膝を約90度曲げ、後ろに倒れないようにする体位である ・吐いた物を口の中から取り除きやすい。 ・窒息防止に有効である。 ○ポイント ・意識のない傷病者に適している。 |

回復体位(側臥位(そくがい)) |

|

5.半座位 ・上体を軽く起こした体位である。 ・胸や呼吸の苦しい傷病者に適している。 ・頭にけがをしている場合や、脳血管障害の場合に適している。 |

半座位 |

|

6.座位 ・座った状態でいる体位である。 ・胸や呼吸の苦しさを訴えている傷病者に適している。 |

座位 |

|

7.ショック体位(足側高位) ・仰臥位で足側を高くした体位である。 ・貧血や、出血性ショックの傷病者に適している。 ・頭部の怪我があるときは、適していない。 |

ショック体位(足側高位) |

骨折の応急手当

1.骨折の部位を確認する

|

・どこが痛いか聞く。 ・痛がっているところを確認する。 ・変形や出血がないか見る。

○ポイント ・確認する場合は、痛がっているところを動かしてはならない。 ・激しい痛みや腫れがあり、動かすことができない。 ・変形が認められる。骨が飛び出している。 ・骨折の疑いがあるときは、骨折しているものとして、手当てをする。 |

骨折の部位を確認する |

2.骨折しているところを固定する。

|

・協力者がいれば、骨折しているところを支えてもらう。 ・傷病者が支えることができれば、自ら支えてもらう。 ・副子を当てる。 ・骨折部を三角巾などで固定する。 ・変形部位を無理に元に戻さない。

○ポイント ・副子は、骨折部の上下の関節が固定できる長さのものを準備する。 ・固定するときは、傷病者に知らせてから固定する。 ・ショックに注意する。 |

脚の固定

ダンボール等を使用した脚の固定 |

腕の固定/雑誌を利用した場合/三角巾などを利用した場合

けがに対する応急手当

1.包帯法

・包帯は、きずの保護と細菌の侵入を防ぐために行う。

・できるだけ清潔な包帯等を用いる。

・きずを十分に覆うことのできる大きさのものを用いる。

・出血があるときは、十分に厚くしたガーゼ等を用いる。

・きず口が開いている場合などは、原則として滅菌されたガーゼを使用し、脱脂綿や不潔なものを用いてはならない。

・滅菌ガーゼを扱うときは、清潔に扱う。

・きず口が土砂などで汚れているときなどは、きれいな水で洗い流すなど清潔に扱う。

・滅菌された材料は有効期限に注意する。

○ポイント

・包帯は強く巻くと血行障害を起こすので、注意して巻く。

・包帯の結び目は、きず口の上を避けるようにする。

・骨折の疑いがあるときは、骨折しているものとして、手当てをする。

2.三角巾

・体のどの部分にも使用できる。

・きずの大きさにとらわれずに使用できる。

・きず口にはガーゼ等を当ててから、三角巾を用いるようにする。

搬送法

傷病者の搬送は、応急手当がなされた後に行ったり、危険な場所から安全な場所に移動させるために行うものである。傷病者に苦痛を与えず安全に搬送することが大切である。

1.担架搬送法

担架搬送は、傷病者の応急手当を行った後、保温をして、原則として足側を前にして搬送する。搬送中は、動揺や振動を少なくする必要がある。

2.応急担架作成法

1.竹ざおと毛布による担架

毛布の3分の1の部分に竹ざお1本を置き、片方の毛布を折りかえす。患者の肩幅に合わせて2本目の竹ざおを置き、上の毛布を折りかえした後(折りかえししろ15cm以上確保)、下の毛布を折りかえす。

2.衣服を用いた応用担架

5枚以上の上着を準備し、上着のボタンをかけたまま、両側から竹ざおに通す。

3.徒手搬送法

担架等が使用できない場所で事故現場から他の安全な場所へ緊急に移動させるために用いられる。

○ポイント

・徒手搬送は、いかに慎重に行っても傷病者に与える影響が大きいことを認識して、必要最小限度にとどめるべきである。

1名で搬送する方法

|

・背部から後方に移動する方法で、おしりをつり上げるようにして移動させる。 ・背負って搬送する方法で、傷病者の両腕を交差または平行にさせて、両手を持って搬送する。 ・横抱きで搬送する方法で、小児、乳児や小柄な人は横抱きにしたほうが搬送しやすい。 ・毛布、シーツを利用する方法で、傷病者の胸腹部を圧迫することが多いので注意する。

○ポイント ・傷病者の状態、けがの部位や病気の種類により、最も適切な方法で運ぶ。 ・やむを得ない場合にとどめ、努めて複数の者により搬送を心がける。 |

背部から後方に移動する方法

毛布、シーツを利用する方法 |

背負って搬送する方法/横抱きで搬送する方法

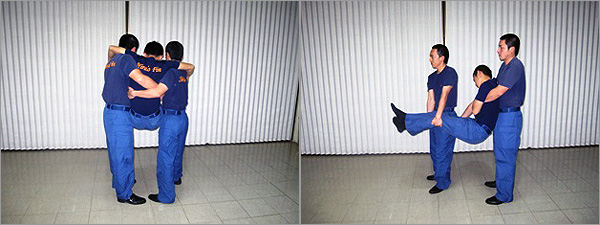

2名で搬送する方法

・傷病者の前後を抱えて搬送する方法

・手を組んで搬送する方法

○ポイント

・傷病者の首が前に倒れるおそれがあるので、気道の確保に注意する。

・2名がお互いに歩調を合わせ、搬送に際して傷病者に動揺を与えないようにする。

2人で搬送する方法

3名で搬送する方法

・3名で搬送する場合の注意事項

足側の膝をつき、頭側の膝を立てて折り膝とする。

両腕を傷病者の下に十分入れる。

3名が同時に行動する。

3人で搬送する方法

首のけがに対する応急処置

1.首が痛いか聞く

・首が痛くないか?

・呼吸は苦しくないか?

・手足を動かせるか?しびれはないか?

○ポイント

・これらの症状が一つでもある場合は、首の骨を痛めていると判断する。

2.首が動かないようにする。

|

・意識があれば、動かさないように伝える。 ・頭を両手で支え、動かさないようにする。 ・声をかけ、元気づける。

○ポイント ・傷病者の置かれた周囲の状況が安全であれば、そのままの状態にしておく。 |

首の固定 |

3.やむを得ず移動する場合。

・協力者を集める。

・頭を両手で支え、動かさないようにする。

・声をかけ、元気づける。

○ポイント

・傷病者の生命に危険がおよぶような周囲の状況が見られない限り、動かしてはならない。

溺れている人を救助する

1.溺れている人を助ける

|

・溺れている人を発見したら、まずは119番通報や周囲の人に知らせる。 ・周囲につかまって浮くことが可能な救助用の浮き輪などがあれば、溺れている人に投げ入れる。さらにロープがあれば、投げ渡して陸地に引き寄せる。

○ポイント ・自ら救助を行おうとして、巻き込まれて溺れてしまうケースがあるので、救助は消防職員やライフセーバーなどの専門家に任せるのが原則である。 ・もし溺れている人が水没してしまったら、水没場所を目印とともに覚えておき、到着した消防職員などの専門家に伝える。 |

|

2.心肺蘇生法の実施(気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージ)

・意識がない場合には、気道を確保する。その状態で呼吸が見られない場合には、直ちに心肺蘇生法を開始することが重要である。

・もし救助者が一人の場合、まずは心肺蘇生5サイクル(およそ2分間)行い、その後119番通報する。

○ポイント

・飛び込み事故では、首の怪我がないか特に注意する。首の怪我が疑われる場合には、下顎挙上法(かがくきょじょうほう)により気道を確保する。

・溺水事故では、一刻も早く(可能ならば水中からの救出中においても)人工呼吸を開始することが重要である。また、水を吐かせることに時間を費やしてはならない。

3.溺れた人が吐いたら。

・もし、溺れた人が吐いたら、直ちに顔を横に向ける。首に怪我があると判断される場合には、体ごと横に向け、頭が下がらないように支える。

・その後、口の中をきれいにし、再び心肺蘇生法を続ける。

・無理に腹部を圧迫して、水を吐かせる必要はない。

火傷(やけど)に対する応急手当

1.速やかに水で冷やす

|

・できるだけ早く、きれいな冷水で痛みが和らぐまで冷やす。

○ポイント ・靴下など衣類を着ている場合は、衣類ごと冷やす。 ・水疱を破らないように注意する。 ・広い範囲の熱傷の場合は、冷やすときに体が冷えすぎないように注意する。 ・氷や氷水などによる長時間冷却は、冷えすぎてしまい、かえって悪くなることがあるので注意する。 |

|

ショック状態への対応

1.ショックのみかた

|

・顔色を見る。 ・呼吸を見る。

○ポイント ・目はうつろとなる。 ・呼吸は速く浅くなる。 ・冷汗が出る。 ・表情はぼんやりしている(無欲状態)。 ・唇は紫色か白っぽい(チアノーゼ)。 ・体は、こきざみに震える。 ・皮膚は青白く、冷たい。 |

|

2.ショックに対する応急手当

|

・傷病者を水平に寝かせる。 ・両足を15cm〜30cmぐらい高く上げる。 ・ネクタイやベルトをゆるめる。 ・毛布や衣服をかけ、保温する。 ・声をかけて元気づける。

○ポイント ・頭に怪我のある場合や、足に骨折がある場合で固定していないときは、ショック体位をとってはならない。仰臥位(ぎょうがい)(仰向け)とする。 |

ショック体位 |

異物の除去(食物などの異物が口などに詰まった場合の処置)

異物(食物、吐物、血液など)が口の中や喉などに詰まっている状態(気道閉塞(へいそく))が、強く疑われる場合における異物の除去の方法

1.傷病者に反応(意識)がある場合の異物の除去の方法

1.背部叩打法(はいぶこうだほう)・ひざまずいて、傷病者を自分の方に向けて側臥位(そくがい)にする。 ・手の平(手の付け根に近い部分)で、肩甲骨の間を何度か力強く連続してたたく ・体位は、側臥位のほかに座位や立位による方法もある。 |

背部叩打法(はいぶこうだほう) |

|

2.ハイムリック法(上腹部圧迫法) ・腕を後ろから抱えるように回す。 ・片手で握りこぶしを作り、傷病者のみぞおちのやや下方に当てる。 ・その上をもう一方の手で握り、すばやく手前上方に向かって圧迫するように押し上げる。

○ポイント ・意識がない場合や妊婦、1歳未満の乳児には、行ってはならない。 |

ハイムリック法(上腹部圧迫法) |

2.傷病者に反応(意識)がある場合の異物の除去の方法

(意識がある場合でも、応急手当を行っている途中に意識がなくなった場合には、意識がない場合の方法による。)

・気道の確保を行い、次に直ちに人工呼吸を2回行う(省略可)。

・人工呼吸を行う際に、口の中にもし異物が見えるならば、異物を取り除く。

・その後は、心臓マッサージ30回と人工呼吸を2回(省略可)を繰り返す。もし、人工呼吸を行う際に、口の中に異物が見えたならば、異物を取り除き、再び気道の確保をやり直し、心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。

・もし、人工呼吸を行った際に、口の中に異物が見えないならば、異物の取り除きに時間を費やすことなく、心臓マッサージ30回と人工呼吸2回を繰り返す。

○ポイント

・頭に怪我のある場合や、足に骨折がある場合で固定していないときは、ショック体位をとってはならない。仰臥位(ぎょうがい)(仰向け)とする。

乳児・新生児に対する異物除去

1.小児(1歳以上)に対する異物除去の方法は、成人に対する場合と同じ

2.1歳未満の乳児・新生児について、異物による気道閉塞(へいそく)が疑われる場合の方法

意識がある(刺激に反応する)場合

a)背部叩打法(はいぶこうだほう)で背中たたく。

・片腕の上に腹ばいにさせて、頭部が低くなるような姿勢にする。

・あごを手にのせた後、突き出すようにする。

・もう一方の手の付け根で背中の真ん中を強くたたく。

○ポイント

・乳児・新生児に対しては、ハイムリック法(上腹部圧迫法)は、行ってはならない。

b)その後、反応がなくなった場合、乳児に対する心肺蘇生法を行う。

・乳児の頭部と背中をささえ、両前腕ではさみ、上向きにひっくり返す。

・ひっくり返した乳児をもう片方の前腕にのせて、引き続き頭を低く保った状態で、2本の指で胸骨圧迫心臓マッサージを、1分間に100回のテンポで30回と口対口鼻の人工呼吸を1回1秒で2回行う。

意識がない場合

・直ちに助けを呼び、119番通報して、心肺蘇生法を開始する。もし、助けを呼んでも誰もいない場合(救助者が1人の場合)には、まず心肺蘇生を2分間行った後に119番通報する。

・気道を確保した状態で人工呼吸を行う。人工呼吸を行う際に、口の中に異物が見えるならば異物を取り除く。

・もし、口の中に異物が見えないならば、気道を確保した状態で、心肺蘇生法を継続する。